秋风起,蟹脚痒。

这话不是文人矫情,是江南水乡千百年来刻进骨子里的节律。每年白露一过,河岸芦苇渐黄,蟹簖里的青壳便开始躁动——它们从湖底泥中爬出,逆流而上,奔赴一场与人类的秋日之约。

中国人吃蟹,吃了上千年。从《周礼》记载“蟹胥”(蟹酱)为八珍之一,到《红楼梦》大观园持螯赏菊,再到今日阳澄湖边凌晨三点的抢蟹人,螃蟹早已不只是水产,而是一面镜子,照见各地风土、文人雅趣,甚至市井烟火里的狡黠与温柔。

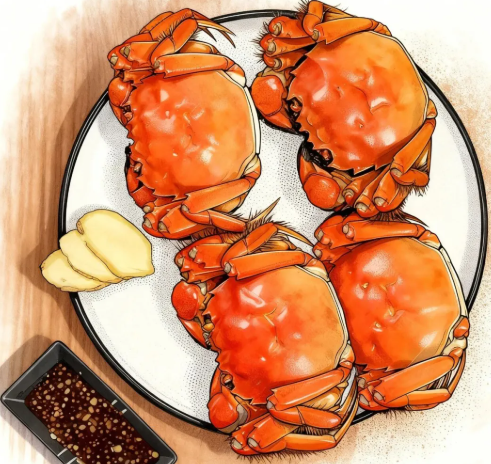

吃蟹,最“正统”的法子,莫过于清蒸。

蟹洗净,腹朝上置蒸笼,姜片垫底,紫苏几叶,猛火十五分钟。开盖刹那,蟹壳橙红如秋阳,蟹黄凝脂,蟹膏如玉,热气裹着鲜香直冲鼻腔。蘸一碟姜醋,先拆蟹钳,再剥蟹身,最后用蟹八件细细剔出腿肉。一套流程下来,半小时过去,桌上只剩一堆整齐蟹壳。

这吃法,看似简单,实则极讲分寸。火候不足,腥气未去;火候过头,膏黄干硬。而姜醋比例,更是各家秘方:镇江香醋配老姜末,加一滴糖提鲜;苏州人则爱用米醋,酸得清亮,不掩蟹味。

“蟹是水里的鲜,蒸是火里的敬。多一分调料,就少一分天味。”这是江南人对“本味”的信仰。

清蒸蟹的兴盛,与文人脱不开干系。明代画家徐渭曾画《黄甲图》,题诗:“兀然有物气豪粗,莫问年来珠有无。”以蟹喻清高;清代李渔更在《闲情偶寄》中直言:“蟹之鲜而肥,甘而腻,白似玉而黄似金,已造色香味三者之至极。”他甚至专设“蟹瓮”,养蟹过冬,只为随时啖鲜。

若说清蒸是君子,醉蟹便是浪子。

活蟹洗刷干净,以高度白酒“呛”晕(既杀菌,又去腥),再入坛,加花雕、花椒、八角、桂皮、冰糖、盐,密封腌制三五日。开坛时,蟹壳仍青,蟹肉却已凝如冻,酒香、香料香、蟹鲜交融,入口滑润,微甜带醺,后劲绵长。

醉蟹的妙,在于“生腌”与“熟醉”之别。江浙多“熟醉”:蟹先蒸半熟,再入酒卤,安全稳妥;而苏北、皖南一带,则偏爱“生醉”。活蟹直接入酒,肉质更嫩,风味更野,却也暗藏风险。老饕们笑称:“吃生醉蟹,一半靠胆,一半靠命。”

《晋书》载,毕卓嗜蟹,曾言:“右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生。”可见魏晋时酒与蟹便是绝配。而到了宋代,《东京梦华录》更记有“蝤蛑签”“洗手蟹”等名目。所谓“洗手蟹”,即活蟹切块,加调料拌匀,客人洗手间隙,蟹已上桌,其鲜可知。

我在绍兴安昌古镇吃过一坛十年陈花雕醉蟹。蟹膏已化入酒卤,呈琥珀色,舀一勺拌面,鲜得舌根发麻。

在江南,最奢侈的吃法,不是整蟹,而是蟹粉。

取数十只蟹,蒸熟,手工拆出蟹黄与蟹肉,文火㸆油,加姜末、料酒,㸆至金黄浓稠,即成“蟹粉”。一斤蟹粉,需蟹三十斤,人工半日。这是时间与人力的双重堆砌。

蟹粉可做蟹粉小笼、蟹粉豆腐、蟹粉捞饭,但最经典的,是秃黄油。“秃”乃吴语“独有”之意,秃黄油即只用蟹黄蟹膏,弃蟹肉不用,加猪油、姜末慢㸆,封坛冷藏。吃时挖一勺,拌热米饭,金黄油润,脂香四溢,一口下去,仿佛吞下整个秋天的丰腴。

这吃法,源于明清盐商的奢靡。

扬州盐商富可敌国,吃蟹要“只取精华”,秃黄油遂成身份象征。《扬州画舫录》载:“蟹黄油,以猪油熬之,拌饭食,香透邻舍。”

蟹粉的奢侈,不在价,而在肯为一口鲜,耗尽半日光阴的执念。

其实,最有意趣的吃法,是蟹酿橙。

取大橙子,顶部切开,挖出果肉,留少许橙汁;蟹黄蟹肉加姜末、酒拌匀,填入橙中,盖上“橙盖”,上锅蒸十分钟。上桌时,橙香清雅,蟹鲜醇厚,酸甜与咸鲜在口中奇妙交融,既解腻,又提鲜。

这道菜,出自南宋《山家清供》,作者林洪写道:“黄橙捣齑,蟹膏满壳,香而鲜,真山家之珍也。”八百年后,杭州名厨依古法复原,竟成G20国宴菜品。主厨说:“宋人吃蟹,不只为饱腹,更为意境。橙为秋果,蟹为秋鲜,二者合一,是天时地利人和。”

当然,螃蟹不止属于文人与富商,在市井,它有更肆意的活法。

上海弄堂里,阿婆用蟹壳㸆油,拌阳春面,鲜得邻居探头;潮汕人将蟹剁碎,加蒜蓉、豆酱蒸,配白粥,是台风天的慰藉;甚至有人将蟹壳洗净,塞入糯米、腊肉,蒸熟后连壳啃——壳虽不能食,但吮一口,仍有余鲜。

这些吃法,没有典籍记载,却最见生活智慧:不浪费一滴膏,不轻慢一只蟹。

后记:

吃蟹,是与秋天的一场郑重告别,那一刻,蟹钳的脆响,姜醋的微酸,蟹黄的丰腴,都成了秋天最后的回响。吃蟹,吃的何止是鲜?是节气的流转,是文人的风雅,是厨子的耐心,更是中国人对“应时而食”的古老信仰。

所以,别急着吃蟹。先敬它一杯黄酒,谢它千里赴约,以一身膏黄,暖了这人间清秋。