从品质筑基到品牌塑造再到文化赋能,这是中国白酒品牌在产业升级中的典型演进逻辑。当一家酒企历经足够长时间的质量积淀,文化建设便不再是刻意为之的品牌包装,而是水到渠成的必然选择。沿着这一演进逻辑,花冠酒业如今正站在文化建设的关键节点。

六百余年的技艺传承,六十多年的守正创新,让花冠酒的品质积淀已经达到足够厚度,而随着品牌塑造的进一步深化,文化的表达便自然而然地被提高至重要的战略地位。从储酒仪典到酒庄建设,从年份认证到品类创新,花冠酒每一步都走得扎实而沉着,展现出了一种高度战略自觉所塑造的发展格局。

品质筑基:文化生长的沃土与底气

任何成熟的品牌文化,都必然扎根于坚实的品质基底。正如花冠酒的文化建设并非是凭空而起的营销噱头,而是在数十年如一日的品质打磨中自然孕育、逐步成型的结果。这种“先筑品,后塑文”的路径,让花冠酒的文化表达拥有了无可辩驳的说服力。

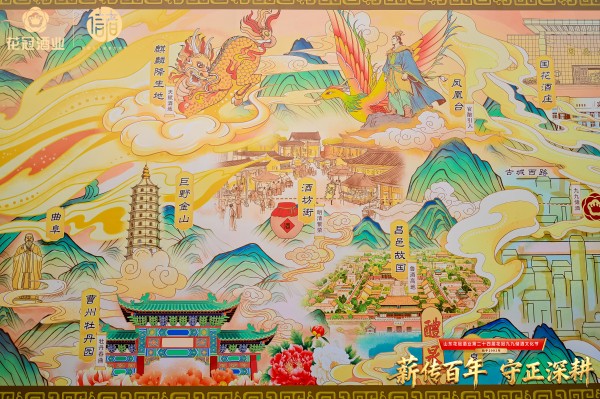

首先,花冠酒的品质根基,深植于山东巨野这片有着千年酿酒传统的“大野泽”之地。据史料记载,早在春秋时期,这里就流传着“西狩获麟”的典故,而蚩尤部落耕作、大禹治水庆功的传说,更印证了这片土地数千年来与酒文化的羁绊。

西汉时期,巨野属昌邑国封地,这里物阜粮丰,政通民和,酿酒业兴盛,鼎盛时期城内有数家冶铁业和酿酒作坊,民间家庭酿酒也很常见,因此这里也是汉代鲁酒高地之一。2015年,南昌海昏侯墓出土的青铜酒器便印证了当时巨野酿酒、用酒的繁荣。

从汉代到隋唐再到宋明清,巨野这片土地上酿业的繁荣与传承从未中止。尤其是宋朝时期,巨野作为鲁地酿酒中心的地位更为显著,当时城北部的“酒庄屯”就是以酿酒著名而得名的村庄;到了明清,家庭作坊式酿酒愈发普遍,清《曹州府志》记载,当时的巨野人“酒醪醯醋,中家以上,皆自储备,不取诸市”。

历史的积淀为巨野县酿酒业的现代化发展提供了源头活水。1958年,“巨野县酒厂”(花冠酒业前身)成立,正式将这份民间酿酒传统纳入了工业化生产的轨道。其后,依托黄河冲积平原的粮产优势与适宜酿酒的区位环境,花冠酒厂在当地传统酿造工艺的基础上不断优化升级,酿造出了“醇厚协调、净爽甘润”的白酒产品,初步积累了品质口碑。

其次,花冠酒的品质根基,更在于对“储酒”工艺的长期坚守。1999年企业改制后,花冠酒业开启市场化运作,并敏锐意识到白酒品质的核心竞争力在于“时间的沉淀”。从那时起,花冠酒业便将“储酒”提升至战略高度,不仅扩大陶坛储酒规模,更开创性地在2002年举办了第一届“九九储酒文化节”,以每年储存2000吨以上高品质原酒的承诺,向市场传递其对品质的敬畏。

到如今,花冠酒业“九九储酒文化节”已接连举办二十四届,已成为全国范围内跨时间最长、储酒规模最大、参与人数最多的储酒文化盛典之一,因此巨野县被授予“中华储酒文化之乡”称号。同时,花冠酒业也成长为一家拥有5个浓香型白酒生产企业、总占地2100多亩,建有酿酒窖池1.3万个、年产优质粮食酒2万吨,原酒储存能力达13万吨的大型现代化企业集团,是山东省最大的优质粮食酒生产与储存企业。

这24年间,花冠酒业秉承“实实在在做人、认认真真酿酒”的宗旨,始终把提高产品质量作为企业发展的首要任务。其不仅联合周恒刚、沈怡方等白酒界泰斗研发“天香窖泥”“牡丹春曲”,独创鲁雅香型白酒,还接连建设了中国白酒大师工作站、中国白酒(齐鲁)研究院、国花酒庄、国家固态酿造工程技术联合研究中心等多个平台,不断改进酿造技艺,提高创新能力,以确保产品质量稳步提高。

2021年,花冠酒业正式启动“年份老酒战略”,并以此为支点构建市场竞争优势;2022年,启动年份酒产品双重认证,让年份不再是企业单方面的宣称,而是可验证、可追溯的品质承诺;2023年,发布花冠高质量发展战略、《单一年份酒标准》企业标准,通过标准化建设打破市场乱象;2024年,隆重推出花冠鲁雅香年份储藏20年,以“100%陶坛储藏20年”“老窖池酿造”等严苛标准,重塑市场对年份酒的信任。

今年,在第24届九九储酒文化节上,花冠酒业战略新品38度鲁雅香年份储藏20年正式发布,再一次为鲁酒行业树立了“年份酒品质标准化”的新标杆。同时,花冠酒业通过构建“技艺+场景+产品”的文化落地体系,让鲁酒的“年份价值”与“文化底蕴”进一步走进了消费认知。

行业之思:文化建设何以成为白酒企业的必答题

今年是花冠高质量发展的深化年,面对外部环境挑战多元交织、压力叠加的形势,花冠酒业“文化灯塔引领计划”的战略价值愈发凸显。

如本文开头所说,花冠酒业从品质到文化的转型,并非偶然的战略选择,而是中国白酒行业发展到特定阶段的必然产物。当消费需求迭代重塑市场逻辑,同质化竞争加剧生存压力,文化建设已从无关紧要的“加分项”变成了决定生死的“必答题”。

一方面,文化认同对消费决策的影响越来越大。

在物质匮乏的时代,消费者购买白酒的核心诉求仅仅是“饮用价值”,品质的优劣主要通过口感、度数等直观指标来判断。而随着人均可支配收入的提升,白酒的“社交价值”“情感价值”“文化价值”日益凸显。一瓶白酒不再仅仅是一种饮品,它更成为了身份的象征、情感的载体、文化的符号。

数据显示,近年来在高端白酒消费中,“文化认同”已成为仅次于“品质认可”的第二大购买动因。这意味着企业必须通过文化建设,与消费者建立超越产品本身的情感连接。像茅台打造“茅友嘉年华”“红缨子高粱丰收节”等IP,五粮液举行“家有老酒”“和美全球行”等活动,无一不印证了文化对消费决策的深层影响。

另一方面,从行业竞争的维度看,文化建设是破解同质化困局的一把利剑。

中国白酒企业数量众多,仅规模以上酒厂就有几百家,而浓、酱、清等主流香型的工艺差异日益缩小,仅凭口感很难形成绝对竞争优势。当产品层面难以实现本质突破时,文化便成为了品牌差异化的核心抓手。

以鲁酒阵营为例,长期以来因“品牌多、规模小、风格趋同”陷入了发展瓶颈。而花冠酒业通过“九九储酒文化”“单一年份战略”构建的文化标识,成功与其他鲁酒品牌形成了区隔。其鲁雅香系列产品更是凭借“牡丹春曲”非遗技艺的文化加持,荣获“2025年度山东省最受消费者喜爱的鲁酒品牌”。这种差异化的文化表达,让企业在价格战中跳出了内卷,实现了价值升级。

值得关注的是,白酒企业完善文化建设的路径,已在行业实践中形成了可借鉴的经验范式。从茅台、五粮液等头部企业的探索经验来看,成功的文化建设绝非简单的“讲故事”,而是往往遵循“体系化梳理—场景化落地—数字化赋能”的逻辑链条,实现了“品质基因—文化内涵—消费感知”的价值闭环。

也就是说,品质是文化的内核,文化是品质的外化,只有当文化表达与产品品质高度契合时,才能真正赢得市场的长久认可。这一点,理应成为区域酒企在破局发展中深植于心的关键认知。

花冠之策:以地域文脉为根,构建独一无二的文化护城河

在白酒行业文化竞争浪潮中,花冠酒业的核心差异在于始终以 “大野泽” 为文化坐标,将巨野的历史积淀、黄河的地理馈赠、企业六十余年的品质传承深度绑定,形成了文化建设的先天优势。

尽管当前花冠酒业已在文化层面做出了一系列卓有成效的工作,但要打造难以复制的 “文化护城河”,还需围绕 “整合、活化、传播” 三大维度持续发力,并延伸 “活态传承” 路径,让地域文化真正成为品牌的核心竞争力。

在文化资源整合方面,花冠酒业需进一步将分散的历史文化符号系统化,形成清晰的文化内核。

目前,巨野的历史典故、牡丹文化、储酒传统等资源虽多,但尚未形成有机整体。就如,本届“九九储酒文化节”提出“大野善酿,花冠薪传”这一核心主张,前四字指向 “根源”,后四字指向 “使命”,而如何把“根源”和“使命”进一步细化、梳理、连贯,勾勒出品牌文化的完整画像,花冠酒业仍有很多工作要做。

在文化资源活化方面,需将历史文化从“史料”转化为“体验”,增强消费者的参与感与认同感。

“九九储酒文化节”作为花冠的核心文化IP,已具备良好基础,但仍可进一步与地域文化结合,例如在仪式中更多地融入当地历史元素,增设古今对话的互动环节,让储酒不仅是品质承诺,更是对一方水土的致敬。同时,可联动菏泽牡丹文化节,打造更多跨界活动,将“牡丹春曲”技艺从工艺介绍变为可参与的文化体验等。

在文化传播方面,需不断完善“线上+线下”“专业+大众”的立体传播矩阵,扩大文化影响力。

例如,线下可在核心市场打造体验馆,通过场景化布置再现昌邑国酿酒场景、牡丹春曲制作过程,让消费者沉浸式感受文化;线上可联合文化学者、美食博主,推出系列短视频,解读历史典故与酿酒工艺的关联。针对专业圈层举办发展论坛,以行业专家的背书,强化花冠酒在年份酒领域的权威认知;针对大众圈层推出文化主题产品,让文化通过产品走进日常生活等。

在白酒行业竞争日趋激烈的今天,一味讲述宏大叙事已难以打动日益理性的消费者。相反,那些深耕地域文脉,将自身发展与地方文化紧密绑定,具有鲜明特色的品牌,正凭借差异化的文化表达赢得更多青睐。

花冠酒正是其中之一。它依托“历史文脉”(大野泽酿酒史、昌邑国文化与诸多历史典故等)、“地域地脉”(黄河冲积平原的滋养、牡丹资源与优质水源等),以及“企业人脉”(六十余年的发展积淀、匠人精神的传承、与泸州老窖等行业龙头的合作等),构筑起了品牌的独特价值。

未来,随着这些元素在花冠酒文化建设中进一步融合与创新,将逐步形成彼此支撑、相互赋能的文化生态,从而筑牢品牌的文化护城河。而这份源自历史、扎根土地的文化力量,不仅能够推动花冠酒业加快高质量发展的步伐,也将为“鲁酒振兴”提供可借鉴、可复制的实践样本,让黄河岸边的千年酒香在新时代焕发更加蓬勃的生命力。