我外婆曾经说过,豆腐是穷人的肉,也是菩萨的斋。这话听着矛盾,细品却极有道理——它既能填饥果腹,又能清心寡欲;既能油炸成金黄酥脆的市井小吃,也能素白如雪地供在佛前。豆腐这东西,天生一副柔肠,却活出了千种面孔。

中国人吃豆腐,吃了两千年。从淮南王刘安“误点卤水成佳肴”的传说,到今日街头巷尾的豆花、豆干、臭豆腐、冻豆腐……豆腐早已不是一道菜,而是一面镜子,照见各地水土的脾气、百姓的活法,甚至时代的褶皱。

北豆腐:方正硬朗,如北方人的骨气

在北方,豆腐讲究“老”。北豆腐,也叫老豆腐,质地紧实,切块不散,煎炒炖煮皆可。在我们河北老家,冬天的清晨总是从一块豆腐开始。

天刚蒙蒙亮,街角就传来“梆梆”的敲梆声——那是卖豆腐的来了。他推着木车,车上盖着厚棉被,掀开一角,露出整板豆腐:色如凝脂,棱角分明,手指轻按,微微回弹却不塌陷。母亲总说:“要买就买老豆腐,软豆腐经不住炖。”这“经得住”,正是北豆腐的魂。

和南方不同,华北平原冬季干冷,年均湿度不足50%,风大霜重。若用石膏点出的南豆腐,含水量高,在低温下极易冻裂,或在炖煮时碎成渣。因此,北方做豆腐,多用盐卤点制。盐卤凝固力强,析出水分多,成品质地紧实,切块不散,久煮不烂,既能扛住铁锅慢炖,也能经得起油煎火烤。

北豆腐的吃法,也透着北方人的实在。白菜炖豆腐,豆腐吸饱猪油与菜汤,咬一口,豆香混着烟火气直冲喉咙;炸豆腐泡,金黄酥脆,塞进肉馅蒸熟,是过年才有的硬菜;甚至直接切块蘸大酱,配玉米饼子,就是一顿踏实的晌午饭。

我小时候,家里冬天常做“冻豆腐”。把老豆腐切块,放在院中晾一晚,豆腐内部结冰膨胀,形成蜂窝状孔隙。再炖时,汤汁尽数吸入,咬下去“噗”一声,满口鲜香。

北京人吃豆腐,必加卤汁、韭菜花、辣椒油,咸鲜浓烈,配油条或烧饼,一顿早饭吃得踏实。有次在北京牛街一家老店吃早点,遇到一位北京土著,随口聊了几句。他的话,我至今难忘:“豆腐如人,太软立不住,太硬又伤嘴,得有个分寸。”

这分寸,正是北方生活的底色——粗粝中见筋骨,朴素里藏尊严。

南豆腐:柔若无骨,却最懂人间烟火

到了南方,豆腐忽然变得娇嫩起来。南豆腐用石膏点制,含水量高,颤巍巍如凝脂。它生在江南,长于水乡,骨子里浸透了南方的气候密码。

长江以南,年均湿度超75%,雨水丰沛,河网密布,地下水多为软水,钙镁离子含量低。这种水质,恰好适合用石膏(硫酸钙)点浆——凝固力温和,析水缓慢,成品质地细腻、含水量高,入口即化。若在北方照搬此法,豆腐往往松散不成形;而在江南,软水与石膏相辅相成,反倒成就了那一口“吹弹可破”的柔嫩。

安徽徽州最出名美食就是“毛豆腐”。柔嫩的豆腐发酵后长出寸许白毛,如雪覆青石,煎至金黄,外酥里糯,鲜味直逼菌菇。传说这是古时徽商为保存豆腐而发明的智慧。如今,它成了徽菜的魂。如果再配一碟辣酱,一口下去,仿佛咬住了整座黄山的云雾与时间。

在绍兴安昌古镇,一位做豆腐的老师傅用鉴湖水泡豆,石磨慢碾,豆浆不过滤三遍绝不罢休。“豆要细,水要清,火要匀,”他说,“我们这儿的豆腐,不是吃,是‘养’出来的。”果然,蒸熟的豆腐盛在青瓷碗里,表面光滑如镜,筷子轻碰,便微微荡漾,却始终不破——那是水土与耐心共同雕琢的成果。

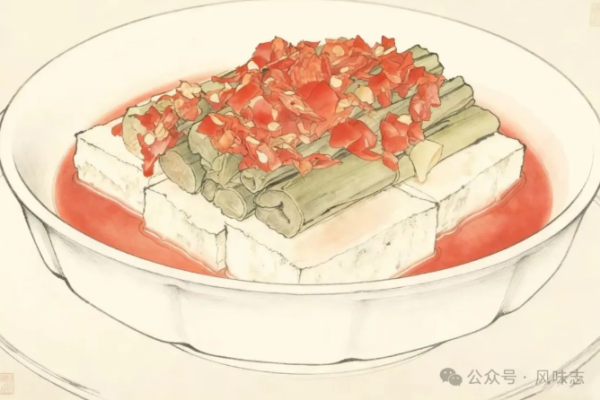

绍兴还有一道菜叫“霉苋菜梗蒸豆腐”。豆腐铺在碗底,上面压着发酵过的苋菜梗,上锅蒸十分钟。开盖时,苋菜的“臭”与豆腐的“清”奇妙交融,臭得雅致,鲜得通透。老板笑说:“我们这儿的豆腐,不怕臭,就怕没味道。”

这种“柔中藏味”的哲学,源于南方的物产丰饶。鱼米之乡,四时有鲜,豆腐无需独当一面,只需做好“容器”——盛得住蟹粉的金黄,托得起菌汤的清雅,容得下百味交响。它的存在,不是为了填饱肚子,而是为了让其他食材,更体面地登场。

所以,而南豆腐的“柔”,从不是软弱,而是对风味的极致托举。在苏州,它甘当“鲃肺汤”的配角,薄如蝉翼的豆腐片浮于清汤,只为衬出鱼肝的鲜腴;在广东,它与滑蛋共舞,靠蛋液温柔包裹,方能在筷尖完整入口;在徽州,它被塞入油豆腐中,与笋丁、肉末同炖,吸饱汤汁却不失其形。

山地豆腐:在夹缝中长出奇香

中国豆腐的精彩,不止于南北。在那些山高水远之地,豆腐竟也生出了意想不到的形态。

云南建水的“烧豆腐”,小如棋子,炭火慢烤,外皮焦脆,内里滚烫,蘸干湿两碟调料,一口爆浆。当地人围炉而坐,边烤边吃,豆腐在铁网上“滋滋”作响,像在讲述边地生活的热烈与自在。

在贵州黔东南,苗家人的“酸汤豆腐”用米汤发酵成酸汤,再点豆腐,酸香扑鼻,开胃解腻。有一次路过雷山苗寨,顺路拜访一个入赘本地的老同学。多年未见,分外亲切,他非要请我吃个特色。豆腐上桌时,他说:“这豆腐,是用山泉水和老酸汤养出来的,城里买不到,外地更吃不到”。那一刻我忽然明白,豆腐的根,不在作坊,而在一方水土的呼吸里。

而到了四川,豆腐又换了一副面孔。麻婆豆腐,看似家常,实则大有门道:豆腐要嫩而不碎,牛肉末要酥而不焦,豆瓣酱要炒出红油,花椒要麻得恰到好处。成都人说:“豆腐没脾气,全靠佐料给它壮胆儿。”这话妙极,豆腐本无味,却因人间百味,活出了千面人生。

豆腐无言,却道尽人间

豆腐从不争抢,却无处不在。它可登大雅之堂,如淮扬菜中的“文思豆腐”,细如发丝,漂于清汤,是刀工与心境的双重修行;也可蜷缩在街角,如一碗五块钱的豆腐脑,暖了无数早起赶路人的胃。

豆腐的千面人生,说到底,是人的千面人生。它柔软,所以能包容;它无味,所以能承载。它不声不响,却把山河的滋味、岁月的重量,都默默吞下,再以最朴素的姿态,回馈人间。

毕竟,豆腐的前面人生,就是我们的后面人生:柔而不弱,白而不空,淡而有味。